商超作为人员密集、环境复杂的公共场景,清洗机器人在自主作业时,既要保证清洁效率,更需规避与行人、商品、设施的碰撞风险,尤其要重点关注儿童活动区的安全——儿童活泼好动、行动不可预测,若机器人避让不及时,易引发安全隐患。因此,明确防撞系统的运行规范与儿童活动区的避让逻辑,不仅是保障行人与设施安全的关键,也是机器人融入商超日常运营的基础。从防撞系统的日常检查到避让逻辑的场景适配,每一项规范都需贴合商超的实际环境特点,确保机器人在“高效清洁”与“安全运行”间找到平衡。

一、防撞系统:构建商超场景的“安全防护网”

商超内货架密集、行人流动频繁、购物车穿梭不断,防撞系统作为机器人的“感知与反应中枢”,需通过精准识别与快速响应,避免碰撞事故。其安全规范不仅包括系统本身的设计逻辑,更涵盖日常使用中的检查与维护要求,确保系统始终处于灵敏状态。

1.防撞系统的核心感知与响应逻辑

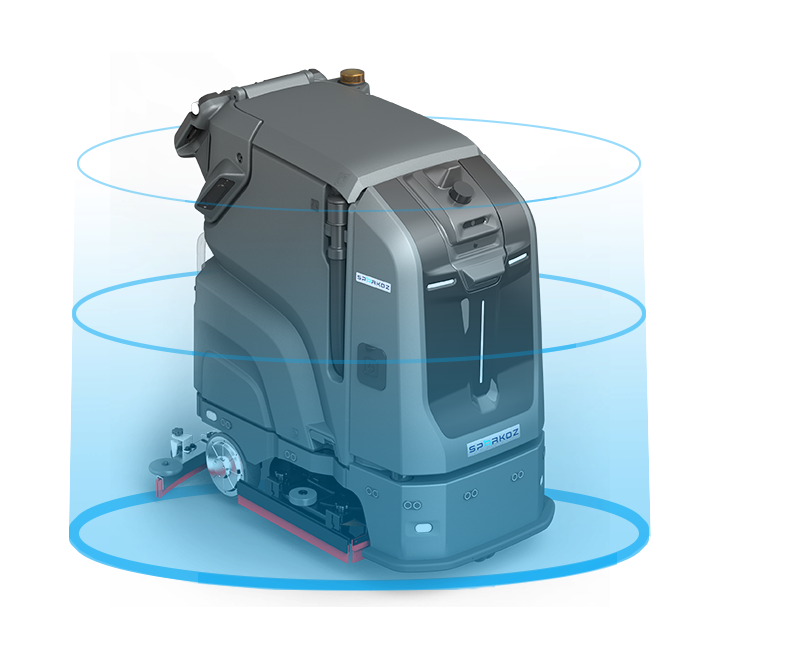

商超清洗机器人的防撞系统,通常通过“多维度感知-分级响应”实现安全防护。在感知层面,系统依托视觉识别、红外传感、超声波探测等技术,实时扫描周围环境:视觉识别可捕捉行人轮廓、货架位置、购物车等动态与静态障碍物,甚至能区分行人的行走方向与速度;红外传感与超声波探测则能弥补视觉识别的盲区,如货架底部、低矮障碍物(如掉落的商品包装),或在光线较暗的区域(如商超角落、地下停车场)精准判断距离。

在响应逻辑上,系统会根据障碍物的距离与风险等级,采取分级避让措施:当探测到远距离(如1.5-2米)有行人或缓慢移动的障碍物时,机器人会提前减速,同时通过语音提示(如“机器人正在清洁,请您注意避让”)或灯光闪烁,提醒周围人员;当障碍物距离较近(如0.5-1米)时,机器人会立即停止前进,待障碍物离开或人工引导后再继续作业;若遇到突发情况(如行人突然横穿清洁路径),系统会触发紧急制动,确保在短距离内停下,避免碰撞。这种“提前预警-减速避让-紧急制动”的分级响应,既能减少对商超人流的干扰,又能更大程度降低碰撞风险。

2.防撞系统的日常检查与维护规范

要保证防撞系统的灵敏性,日常检查与维护必不可少,需遵循“定期检查-及时处理”的原则。每日作业前,需对机器人的防撞相关部件进行基础检查:一是清洁感知元件表面,如摄像头镜头、红外传感器探头、超声波发射器,若沾染灰尘、水渍,会影响感知精度,可用干软布轻轻擦拭,避免使用腐蚀性清洁剂;二是测试系统响应是否正常,可在空旷区域手动放置障碍物(如模拟购物车的箱体),观察机器人是否能准确识别、及时减速或停止,若出现识别延迟、响应不及时的情况,需暂停使用,联系专业人员排查故障(如传感器校准、系统程序调试)。

此外,需根据商超环境变化调整防撞参数(由专业人员操作):例如节假日商超人流激增时,可适当扩大防撞探测范围,提前增加减速距离,避免因行人密集导致避让不及时;若商超进行货架调整或促销堆头摆放,需重新让机器人扫描环境,更新障碍物位置数据,防止系统因“旧数据”误判环境,引发碰撞。同时,要避免在机器人作业时遮挡防撞感知元件,如不要在机身传感器区域粘贴标识、悬挂物品,确保感知信号不被干扰。

3.特殊场景下的防撞补充规范

在商超的特殊区域,需针对性强化防撞措施。例如生鲜区地面易潮湿,可能导致机器人车轮打滑,此时除防撞系统正常工作外,还需配合地面防滑检测——若机器人探测到地面湿滑,会自动降低行驶速度,延长制动距离,同时加强对周围行人的语音提示,避免因打滑导致避让滞后;在货架密集的零食区、日用品区,机器人需重点关注货架边缘的突出物(如伸出的商品包装),防撞系统会调整探测角度,确保识别到狭窄间隙内的障碍物,防止机器人在穿梭货架时刮蹭商品。

二、儿童活动区避让逻辑:针对性设计,守护“好动群体”

商超内的儿童活动区(如母婴店周边、儿童玩具区、临时游乐角)是安全防护的重点区域,儿童身高较矮、行动灵活且无固定轨迹,常规的避让逻辑难以完全适配,需设计更细致、更灵敏的专属避让方案,从“识别-响应-互动”全流程保障儿童安全。

1.儿童活动区的精准识别逻辑

要实现有效避让,首先需让机器人精准“识别”儿童活动区与儿童群体。在区域识别上,机器人可通过两种方式定位儿童活动区:一是提前录入商超地图,标注儿童活动区的边界范围(如玩具区的货架围合区域、游乐角的围栏范围),机器人作业时会自动识别该区域,进入“儿童区专属模式”;二是通过视觉识别实时判断,若探测到区域内有儿童游乐设施(如小型滑梯、积木桌)、儿童商品陈列(如矮货架上的玩具、母婴用品),或出现多个身高低于1.2米的行人,会自动判定为“临时儿童活动区”,触发避让逻辑。

在儿童群体识别上,系统会针对儿童的特征优化算法:例如通过视觉识别捕捉儿童的体型(矮壮、肢体比例与成人不同)、动作(跑动、跳跃、突然转向),即使儿童被购物车或成人遮挡部分身体,也能通过局部特征(如儿童服饰色彩鲜艳、发型特点)快速识别;同时,红外传感会重点关注低矮区域(0.3-1米高度),避免因儿童身高较矮,常规探测高度遗漏目标,确保无“视觉盲区”。

2.儿童活动区的分级避让与互动规范

进入儿童活动区或探测到儿童时,机器人的避让逻辑会比普通区域更“谨慎”,采取“提前减速-扩大距离-主动避让-暂停互动”的流程。

第一步,提前减速:当机器人距离儿童活动区还有3-5米时,会自动降低行驶速度至普通速度的50%以下,同时关闭清洁刷的高速运转模式(若为地面清洁机器人),减少噪音与机械运转对儿童的干扰;

第二步,扩大避让距离:若探测到儿童在1-2米范围内活动,机器人会主动偏离原清洁路径,与儿童保持至少1.5米的安全距离,若路径无法偏离(如通道狭窄),则立即停止前进,待儿童离开后再移动;

第三步,主动互动提示:考虑到儿童可能对机器人产生好奇,甚至主动靠近,机器人会通过温和的语音提示(如“小朋友,请离我远一点哦,我在工作呀”)或闪烁彩色灯光(避免强光刺激),引导儿童保持安全距离,同时提醒周围家长关注孩子动向。

若遇到特殊情况,如儿童突然冲向机器人、伸手触摸机械部件,系统会触发“紧急防护”:除立即制动外,部分机器人还会收起突出的清洁部件(如升起地面刷、收回侧面清洁臂),避免机械部件接触儿童;同时,机器人会向商超管理后台发送“儿童靠近预警”,通知工作人员前往现场协助引导,形成“机器自主防护-人工辅助管理”的双重保障。

3.儿童活动区的作业时间与路径规范

为进一步降低风险,机器人在儿童活动区的作业时间与路径也需遵循特定规范。作业时间上,应避开儿童活动高峰时段,如周末下午、节假日上午(此时家长带儿童购物较多),可选择工作日上午、晚上闭店前等儿童较少的时段进行清洁;若必须在高峰时段作业,需安排工作人员陪同,实时观察机器人与儿童的互动情况,及时干预可能的风险。

作业路径上,机器人在儿童活动区需遵循“边缘绕行”原则:避免在活动区中央区域作业,优先选择区域边缘的通道,减少与儿童的交叉接触;若活动区地面有明显的儿童玩耍痕迹(如散落的玩具、零食碎屑),需在确保无儿童靠近的前提下,快速完成清洁,清洁过程中保持低速与高频提示,避免吸引儿童注意。此外,机器人在儿童活动区作业时,禁止执行“自动充电返回”或“跨区域调度”等可能导致路径变化的任务,防止因路径临时调整,打破已建立的避让平衡。

商超清洗机器人的安全运行,离不开防撞系统的精准防护与儿童活动区的针对性避让——前者为机器人构建了应对复杂环境的“基础安全线”,后者则为特殊群体筑起了“专属防护墙”。这些规范并非僵化的条款,而是需要结合商超的人流变化、区域调整、季节特点灵活优化:例如春节前商超人流高峰时,需强化防撞系统的灵敏度与儿童区的人工陪同;开学季儿童用品促销时,需扩大临时儿童活动区的识别范围。只有让安全规范贴合实际场景需求,才能真正实现机器人“高效清洁”与“安全无虞”的双重目标,让机器人成为商超运营的“安全助手”,而非潜在风险点。